三題噺(さんだいばなし)とは?

三題噺とは、「3つの無関係な言葉を使って即興で1つの話を作る」という落語や創作の手法のことです。

江戸時代からある伝統的な話芸の一つで、主に落語家が即興で面白い話を作る遊びとして発展しました。

現在では、小説やコントのアイデア出し、創作練習としても活用されています。

三題噺の特徴

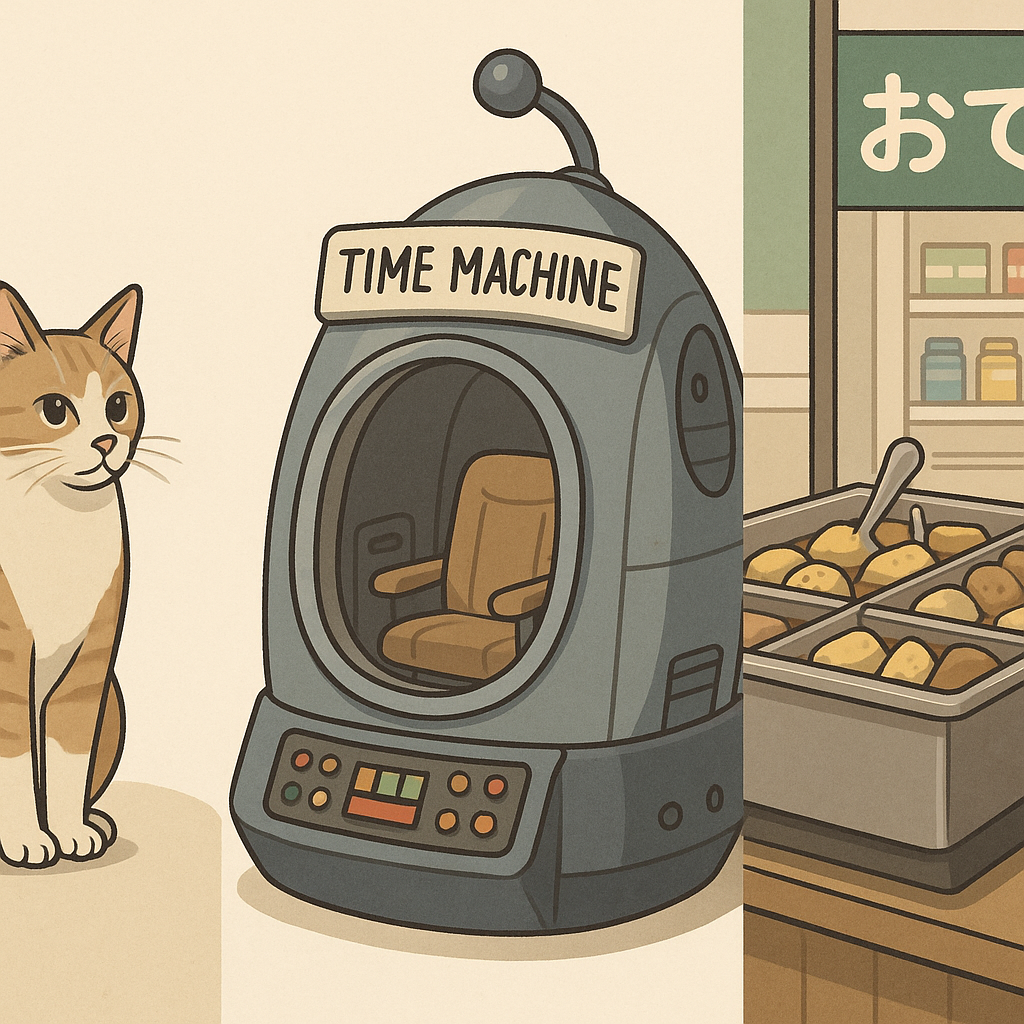

- ランダムな3つの題(テーマ)が設定される

- 例:「猫」「タイムマシン」「コンビニのおでん」など、バラバラなワード

- その3つをすべて使って物語を作る

- お互いに関係なさそうなワードをどう結びつけるかがポイント

- 基本的に即興で語る(落語では特に重要)

- 短時間で話を作ることで、発想力や話の構成力が鍛えられる

- オチをつけるのが重要

- 笑えるオチ、意外性のあるオチ、感動するオチなど、話をうまく締めることが大切

三題噺の歴史

- 江戸時代の落語家三笑亭可楽(さんしょうてい からく)が始めたと言われています。

- 客や主催者がランダムに3つの言葉を指定し、それを即興で落語にするというスタイルが人気を博しました。

- 明治・大正時代には、名人三遊亭圓朝(さんゆうてい えんちょう)などが得意とし、多くの落語家に受け継がれました。

三題噺の作り方(基本の流れ)

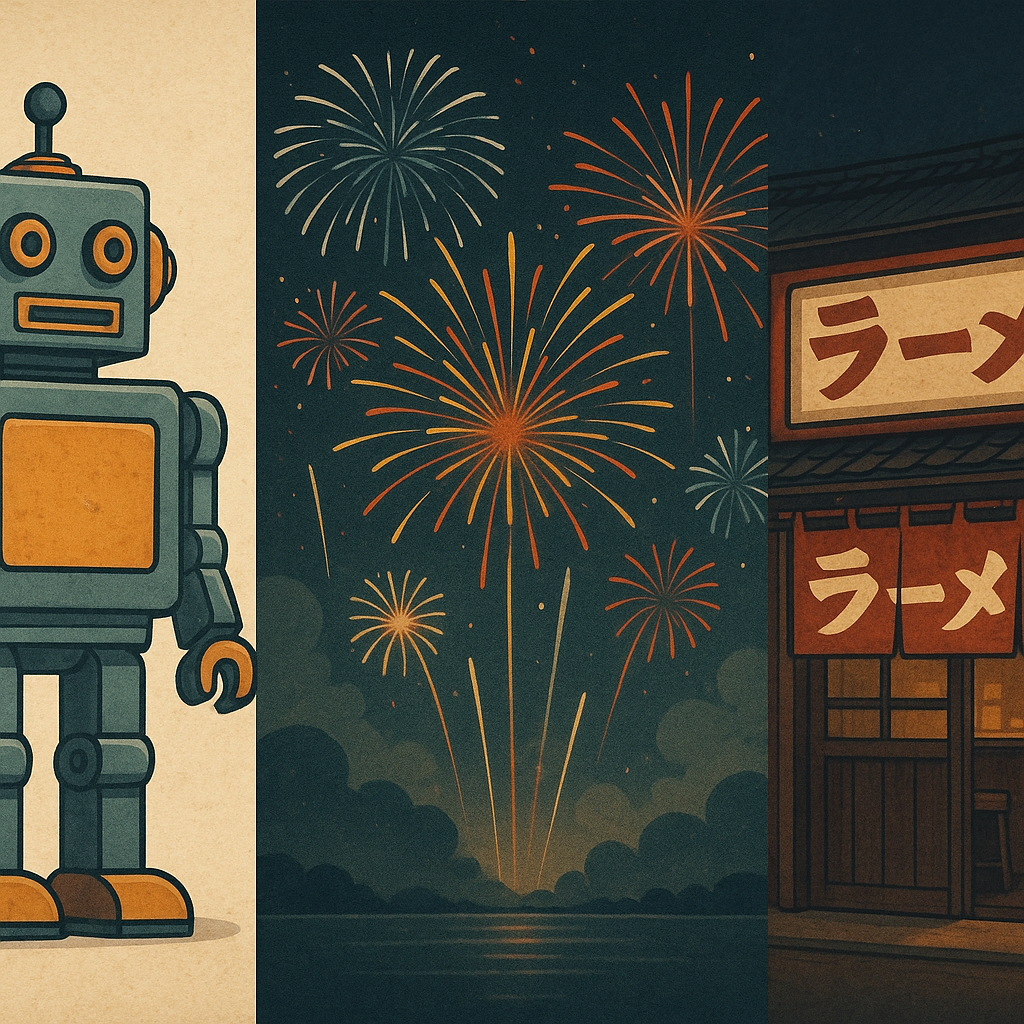

- 3つの単語を決める

- ランダムでもOK、誰かに決めてもらうのも楽しい

- 例:「ロボット」「花火」「ラーメン屋」

- どんな話にするかざっくり考える

- 「ロボットが花火大会に行く話にしよう」

- 「ラーメン屋でロボットが花火を打ち上げる話?」など、組み合わせを考える

- 物語の流れを決める

- 導入(何が起こる?)

- 展開(どう進む?)

- オチ(どう終わる?)

- オチを意識しながら話を組み立てる

- 落語なら笑えるオチ、小説なら意外性のあるオチが良い

三題噺の例

例①:「忍者」「スマホ」「温泉」

『温泉忍者、スマホに悩む』

ある忍者が、温泉宿で身を潜めていた。しかし、湯に入ると、スマホをどこに隠せばいいのか分からない。

「手裏剣みたいに投げてもダメだし、水遁の術を使うと壊れるし…」

結局、忍者はスマホを持ったまま温泉に飛び込んでしまい、大爆発。

翌日、宿の看板が「爆裂の湯」に変わっていた——。

例②:「ゾンビ」「回転寿司」「宝くじ」

『ゾンビと寿司と一攫千金』

ゾンビが回転寿司屋に入った。店員が逃げ惑う中、ゾンビはひたすら寿司を食べ続ける。

しかし、皿を数えたら全部100円皿。

店長は「回転寿司で赤字になってるじゃねぇか!」と嘆くが、

なぜかゾンビが落としたボロボロのポケットから宝くじが出てきた。

店長がそれをこっそり確認すると、1億円の当たりくじだった——!

「…ゾンビでも客は客だな」

三題噺の活用法

✔ 即興でアイデアを出す訓練になる(創作やビジネスにも役立つ)

✔ 短いストーリー作りの練習になる(小説、マンガ、脚本のアイデア出しに◎)

✔ 笑いのセンスが鍛えられる(コントや漫才のネタ作りにも応用可能)

✔ 会話のネタになる(飲み会や雑談でやると意外と盛り上がる)

三題噺で遊んでみよう!

- 友達とランダムに3つの単語を出し合って話を作る

- SNSで「#三題噺チャレンジ」として投稿してみる

- 落語のように声に出して話してみる(即興力が鍛えられる!)